|

Bustour ins Alte Land

Anreise zum Hotel HafenWEDEL mit Zwischenhalt in Lüneburg

Der Frühling ist da und mit ihm wächst auch in diesem Jahr die Vorfreude auf den Sommer. Bereits Anfang Mai wollten wir die gewohnte Umgebung aufgrund der warmen Temperaturen für ein paar Tage hinter uns gelassen und uns wie im Urlaub fühlen. Für dieses verlängerte Wochenende haben wir uns nach langer Zeit wieder einmal für eine Busreise entschieden.

Unser hiesiges Busunternehmen Dargel bot eine 4-tägige Fahrt ins Alte Land an, welches wir uns schon seit Längerem einmal ansehen wollten. Kurz entschlossen hatten wir uns entschieden, und da im Bus und Hotel noch Plätze frei waren, starteten wir bereits 3 Tage später mit dem Reisebus in Richtung Altes Land. Ca. 280 km lagen nun vor uns, die jedoch in der Hansestadt Lüneburg mit einer Stadtführung und anschließenden freien Zeit zu einem Bummel unterbrochen wurden.

Unser Busfahrer Torsten setzte uns direkt vor dem Landgericht am Rathausplatz ab und so konnten wir gleich Deutschlands größtes unversehrt gebliebenes Rathaus aus dem Mittelalter bestaunen. Der Bau wurde um 1230 begonnen und über mehrere Jahrhunderte hinweg immer wieder umgebaut und erweitert.

|

Das Rathaus mit seinen 259 Zimmern wird noch heute aktiv als Sitz der Verwaltung der Hansestadt Lüneburg genutzt. Beim Verlassen des Reisebusses hören wir ein Glockenspiel, was vom Rathausturm zu uns herüberschallt.

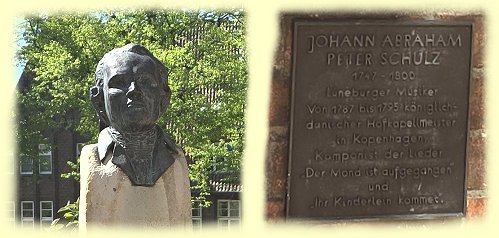

Im achteckigen Turm mit offenen Klangarkaden ist ein Glockenspiel aus Meißener Porzellan mit 41 Glocken installiert. Sie erklingen zu jeder Stunde und drei Mal täglich (morgens, mittags und abends), passend zur Jahreszeit zusätzlich bekannte Melodien des Lüneburger Komponisten Johann Abraham Peter Schulz. Im Winter, rechtzeitig vor dem ersten Frost, geht das Glockenspiel regelmäßig in die Winterpause.

Auf dem Marktplatz steht nahezu mittig vor dem Rathaus der Lunabrunnen. Die Mondgöttin Luna wacht mit Pfeil und Bogen über den historischen Stadtkern. Das Original dieser Figur stammt aus dem Jahre 1532. 1970 wurde sie gestohlen und eingeschmolzen. 1972 fertigte man eine Nachbildung an, welche bis heute auf dem Brunnen thront. Auf dem Marktplatz steht nahezu mittig vor dem Rathaus der Lunabrunnen. Die Mondgöttin Luna wacht mit Pfeil und Bogen über den historischen Stadtkern. Das Original dieser Figur stammt aus dem Jahre 1532. 1970 wurde sie gestohlen und eingeschmolzen. 1972 fertigte man eine Nachbildung an, welche bis heute auf dem Brunnen thront.

Wir starten unsere Stadtführung vor dem Heinrich-Heine-Haus, in dem die Eltern des Dichters Heinrich Heine lebten. Es ist ein Patrizierhaus aus dem 15./16. Jahrhundert.

Es beherbergt heute u.a. das Trauzimmer des Standesamtes, den Bereich Kultur der Hansestadt Lüneburg und das Literaturbüro.

Die malerischen Räumlichkeiten werden nur zu gerne für zahlreiche Lesungen und Ausstellungen genutzt.

Mitte der 80er- bis Anfang der 90er-Jahre wurden wunderschöne Wand- und Deckenbemalungen aus dem 16. bis 19. Jahrhundert freigelegt, die noch heute fast jeden Raum im Haus zieren.

Ein paar Giebelhäuser weiter, am Marienplatz, steht das ehemalige Franziskaner Kloster St. Marien. Es zählt heute zu den ältesten erhaltenen Baudenkmälern Lüneburgs. Als sich Lüneburg 1530 der Reformation anschloss, mussten die Mönche das Kloster verlassen.

|

Seit Mitte des 16. Jahrhunderts nutzt die Stadt Teile des Gebäudes als Bibliothek, indem sie die Ratsbücherei aus dem Rathaus mit der Klosterbibliothek vereinigte und im Gebäude des Klosters am Marienplatz untergebracht hat.

Das Glockenspiel des Lüneburger Rathauses spielt seit 1956 täglich Melodien des bekannten Komponisten Johann Abraham Peter Schulz.

Er ist der Urheber von bekannten Melodien wie „Der Mond ist aufgegangen" oder dem Weihnachtsklassiker „Ihr Kinderlein kommet".

Ferner schuf Schulz Opern, Bühnenmusik, Oratorien, Kantaten, daneben auch Klavierstücke und volkstümliche Lieder. Eine Gedenktafel am Geburtshaus erinnert noch heute an den Lüneburger Komponisten und vor der Ratsbücherei steht seine Büste.

Wir gehen entlang der dicken Mauern des Rathauses und sehen in eine der gewundenen Gassen der Altstadt mit Michaeliskirche im Hintergrund. Diese kleinen Gassen machen Lüneburg so reizvoll.

Doch fällt uns auf, dass hier so manches Haus krumm und schief ist oder tiefe Risse hat.

Der Ursprung dieser Tatsache liegt darin, dass die Lüneburger Altstadt auf einem Salzstock steht. Dieser Salzstock wird von Grundwasser durchspült, wodurch Sole entsteht. Die Auslaugung des Salzstocks führte dazu, dass die darüber liegende Gesteinsschichten nachgaben.

So entstand ein bekanntes Senkungsgebiet, das etwa einen Quadratkilometer Ausdehnung hat. Auch heute sind die Senkungen noch nicht zum Stillstand gekommen.

Von der Waagestraße geht der Stadtführer mit uns in den Rathausgarten. Ein Abstecher hierher ist ein Muss für jeden, der den Frühling zwischen den dicken Rathausmauern in Lüneburg erleben möchte. Der Garten ist bekannt für seine Magnolienblüte. Durch die sehr warmen Tage sind die Blüten bei unserem Besuch leider schon alle verblüht, und es zeigt sich uns ein kleiner grüner Garten, nicht groß, aber gut gepflegt.

|

Die barocke Ostfassade zum Marktplatz hin ist nur eine Seite des historischen Rathauses, die sich auf einer Grundfläche von 5.000 qm erstreckt. Die Nebengebäude, in einer Länge von 120 Meter, sind überwiegend im Stil der norddeutschen Backsteingotik erbaut worden und umschließen den öffentlichen Rathausgarten.

Wir verlassen den Rathausgarten und sehen vom Ochsenmarkt/Marienplatz auf den Seitenflügel des Kämmereigebäudes, erbaut von 1474-82.

Ursprünglich handelte es sich hierbei um ein frei stehendes Gebäude am westlichen Rand des Rathausgrundstücks zum Marienplatz hin.

Ins Auge fällt hier der aufwendig gestaltete Staffelgiebel. Der mit Spitzbögen und Schmucksteinen reich verzierte siebenstaffelige nördliche Giebel ist bis heute unverändert erhalten. 2012 musste er neu verankert werden, da er umzustürzen drohte.

Vorbei an wunderschönen Giebelhäusern gehen wir mit unserem Stadtführer entlang der Lüneburger Fußgängerzone.

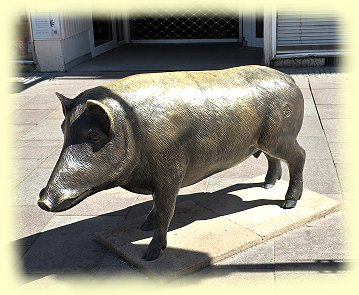

Hier steht seit einiger Zeit die Bronzestatue eines Wildschweins. Der Salzsau-Sage nach geht die Entdeckung der Lüneburger Solequelle und damit der Wohlstand der Hansestadt Lüneburg auf eine Wildsau zurück.

Jäger verfolgten die Fährte der Sau und kamen zu einem mit Salzsole gefüllten Tümpel.

Die wilde Sau zeigte den Lüneburgern eine Quelle nahezu unerschöpflichen Reichtums. Bis in das späte 20. Jahrhundert lieferte die Lüneburger Saline eine kräftige Sole, aus der das Salz gesotten wurde und der Stadt über Jahrhunderte Wohlstand und Ansehen brachte.

Ein historisches Schmuckstück in der Bäckerstraße ist die Alte Raths-Apotheke. Sie ist mit der Zeit so etwas wie eine regionale Berühmtheit geworden und eines der ältesten und schönsten Häuser der Lüneburger Innenstadt.

Das imposante Eckgebäude wurde im Jahr 1598 mit gotischen Formen gestaltet. Der wuchtige, neunstufige Treppengiebel ist mit Tausteinen verziert.

Besonders auffallend ist das farbenfrohe Portal aus Sandstein und die historische Uhr mit Lüneburg Wappen an der Vorderseite der historischen Raths-Apotheke.

Der Platz Am Sande ist einer der ältesten Plätze Lüneburgs und zählt gleichzeitig zu den wohl bedeutendsten mittelalterlichen Plätzen in ganz Deutschland. Hier verliefen wichtige damalige Handelsstraßen u.a. in die Hansestädte nach Hamburg und Lübeck. Damit war der Platz Am Sande Lüneburgs wichtigster Warenumschlagplatz.

|

Heute ist der Platz Am Sande ein historischer Platz mit geschäftigem Flair und vor allem architektonisch äußerst beeindruckend und absolut sehenswert: Hier reihen sich prächtige Bürgerhäuser mit allen Arten von Lüneburger Giebeln aneinander.

Flankiert wird der Platz im Osten von der St. Johanniskirche. Die Lüneburger Marktkirche aus dem Jahr 1289 zählt nicht nur zu den ältesten Backsteinbauten in Lüneburg, sondern gehört auch zu den schönsten Zeugnissen norddeutscher Backsteingotik.

Vorbei an der „Rote Rosen Terrasse“ die durch die ARD-Telenovela „Rote Rosen“ bekannt ist und zum Hotel Bergström gehört, gehen wir an dem Alten Wasserturm vorbei.

Die ABS (Abtswasserkunst) ist ein historisches Schöpfwerk, das 1530 von den Bierbrauern der Stadt errichtet wurde, um die Wasserversorgung der Stadt zu verbessern. Die Wasserkunst nutzt die Kraft der Ilmenau, um Wasser aus dem Fluss zu fördern und in einen Turm zu leiten, der als Wasserspeicher diente.

Es war ein wichtiger Bestandteil der Wasserversorgung Lüneburgs, erst für die Patrizierhäuser und später für die gesamte Stadt Lüneburgs. Der Wasserspeicher ist einer der ältesten in Deutschland und wurde bis 1950 als solcher genutzt.

Heute ist die Abtswasserkunst Teil der Abtsmühle und gehört zu der Hotelanlage Bergström. Sie bietet im Turm an der Brücke Märchensuiten an.

In der ARD-Serie spielt das Hotel unter dem Namen „Drei Könige“ eine Hauptrolle.

Mit der Renovierung des Wasserturms von 1632-1634 entstand auch die Brausebrücke. Eine sehr schöne historische Brücke im Flüsseviertel, direkt im Zentrum von Lüneburg. Das rauschende Wasser des Mühlenwehrs gab der Brausebrücke ihren Namen. Diese Brücke spielt in der beliebten Nachmittagsserie „Rote Rosen“ eine kleine Hauptrolle: Bislang wurden hier fast alle Einstellungen zum Vorspann der Serie gedreht.

|

Im historischen Viertel, direkt nebeneinandergelegen, befinden sich die charmanten Mühlen aus dem 16. Jahrhundert – die Lüner Mühle und die Abtsmühle. Die Lüner Mühle, die einst für das Kloster Lüne mahlte und die Abtsmühle, die „sogenannte Abswasserkunst“ sind heute Zeugen der damaligen Stadtgeschichte.

Heute ist eines dieser historischen Schätze in den Besitz des Hotels Bergström übergegangen, während in der früheren Lüner Mühle ein gemütliches Restaurant unter dem Namen Mälzer Mühle – als Teil des Mälzer Brau- u. Tafelhauses - beherbergt ist. Heute ist eines dieser historischen Schätze in den Besitz des Hotels Bergström übergegangen, während in der früheren Lüner Mühle ein gemütliches Restaurant unter dem Namen Mälzer Mühle – als Teil des Mälzer Brau- u. Tafelhauses - beherbergt ist.

In der charmanten Mühle am Ufer der Ilmenau gibt es nicht nur Speis- und Trank, sondern auch eine einladende Sonnenterrasse zum Verweilen.

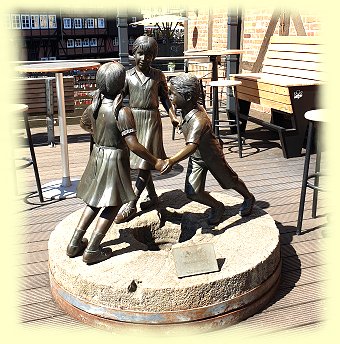

Auf der Terrasse, mit Blick zur Brausebrücke, steht seit 2003 eine Skulptur mit 3 tanzenden Kindern, betitelt mit dem Text „das Leben ist schön – La vita e bella –“.

Diesem Spruch der tanzenden Kinder können wir uns heute nur anschließen, an diesem wunderschönen 1. Mai-Feiertag.

Von der Brausebrücke aus hat man einen guten Blick auf Lüneburgs Stintmarkt. Der Lüneburger Stint im Wasserviertel ist neben dem Marktplatz rund um das Lüneburger Rathaus und der Westlichen Altstadt das Herzstück der Stadt. Seinen Namen bekam der Stintmarkt, wie es der Name schon andeutet, vor allem weil hier einst fleißig Stint gehandelt wurde.

|

Der Stint ist ein kleiner, lachsartiger Fisch, der zum Laichen über die Elbe bis in die Ilmenau schwamm und im Mittelalter genau hier in rauhen Mengen gefangen wurde. Heute ist der Stint eine der beliebtesten Kneipenmeilen der Stadt, denn in den pittoresken alten Giebelhäusern befinden sich beliebte Kneipen, Bars und Restaurants. An diesem warmen und sonnigen Tag trinken die Lüneburger ihr Bier oder ihren Wein direkt am Wasser mit Blick auf die Ilmenau.

|

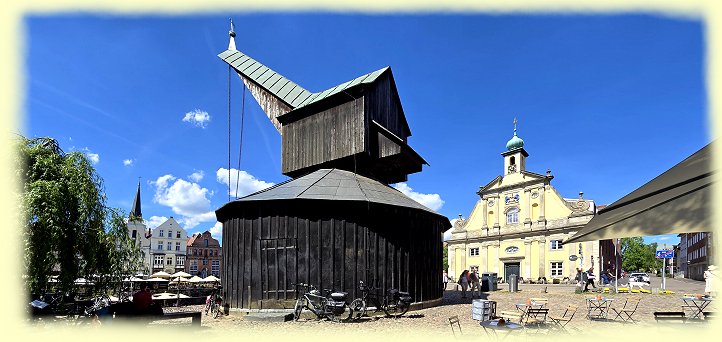

Der Alte Kran ist ein historischer Hafenkran am ehemaligen Ilmenau-Hafen in Lüneburg. Der 1797 erbaute Kran, der damals zu den leistungsfähigsten in ganz Norddeutschland gehörte, prägt bis heute das Bild des Wasserviertels und gilt als eines der Wahrzeichen der Stadt. Der Lüneburger Alte Kran ist das letzte historische Exemplar eines Tretradkrans. Es handelt sich um ein Industriedenkmal, welches die maritime Tradition der Stadt Lüneburg belegt. Der gegenüber dem Stintmarkt, direkt an der Ilmenau gelegene Kran ist ein kleiner Drehkran mit hölzernem Ausleger.

|

Der Kran bildete seit jeher eine Einheit mit dem gegenüberliegenden „Alten Kaufhaus“, das 1302 erstmals als „Heringshaus“ genannt wurde. Es spielte eine bedeutende Rolle im Handel der Stadt, insbesondere im Zusammenhang mit dem gewinnbringenden Ostseehering. Händler transportierten das Lüneburger Salz über die Ilmenau nach Lübeck und brachten auf dem Rückweg Heringe mit, die zusammen mit den Stinten im Alten Kaufhaus verkauft wurden.

Im Jahr 1742 erhielt das Kaufhaus seine barocke Fassade, die nach einer verheerenden Brandstiftung im Jahr 1959 als einziges Bauteil gerettet werden konnte. Die Fassade des Kaufhauses ist von einem für Norddeutschland ungewöhnlichen Zwiebelturm gekrönt. Heute wird das Alte Kaufhaus als Hotel genutzt.

Etwas abseits dieses idyllischen Platzes steht ein Skulpturen-Brunnen, „Partner von morgen“ lautet der Titel.

Er besteht aus drei Kindern, die drei Kontinente repräsentieren: Afrika, Asien und Europa.

Die Skulpturen hat die mittlerweile verstorbene niederländische Künstlerin Tineke Willemse-Steen gefertigt.

In deren Mitte sprudelt Wasser so in die Höhe, dass es scheint, als würden die Kinder davon trinken.

Diese Skulptur ist ein Geschenk an die Stadt Lüneburg im September 1989, zur Eröffnung des Hotels Bergström. Es ist einer der Hauptdrehorte in der täglichen Nahmittagsserie „Rote Rosen“, im Film das Luxushotel „Drei Könige“.

Nach einer individuellen Kaffeepause geht es zurück zum Rathausplatz, wo unser Reisebus bereits auf uns wartet, um uns zu unserem Hotel in Wedel an der Elbe zu bringen. Aus unserem Bus haben wir einen fantastischen Blick über die Autobahn A7 zu den Containerbrücken und Terminals im Waltershofer Hafen.

|

Der Hamburger Hafen ist der größte Seehafen in Deutschland und, nach den Häfen von Rotterdam und Antwerpen, der drittgrößte in Europa. Das Hafengebiet umfasst eine Gesamtfläche von 7.236 ha, und bietet 320 Liegeplätze für Seeschiffe an 35 Kilometer Kaimauer, davon 38 Großschiffsliegeplätze für Container- und Massengutschiffe. Der Hamburger Hafen ist mit mehr als 900 Häfen in über 170 Ländern durch Schifffahrtsrouten verbunden. Den Beinamen „Tor zur Welt“ verdankt Hamburg also vor allem dem Hamburger Hafen.

|

Eine weitere Sehenswürdigkeit liegt auf unserer Fahrt, die Hamburger Köhlbrandbrücke. Sie wird liebevoll von den Hanseaten auch die „Golden Gate“ von Hamburg genannt.

Die Brücke verbindet seit dem 23. September 1974 in Hamburg die Elbinsel Wilhelmsburg mit der Bundesautobahn A7. Das Bauwerk überspannt den 325 m breiten Köhlbrand, einen Arm der Süderelbe.

Die beeindruckende S-förmige Brücke ist ein Wahrzeichen der Hansestadt und steht unter Denkmalschutz. Dennoch plant die Stadt Hamburg seit vielen Jahren den Abriss der Brücke, weil sie angeblich nicht erhaltungsfähig sei und soll durch einen Neubau ersetzt werden.

Die Zeit vergeht sehr schnell und wir sehen das Ortseingangsschild von Wedel am Straßenrand. Direkt im Zentrum der Stadt, genau gegenüber dem Bahnhof und dem Tor zur Einkaufsstraße steht das Rathaus der Rolandstadt Wedel.

|

Das Rathaus der Stadt Wedel wurde 1936-37 nach Plänen der Architekten Hermann Pikull und Walter Breckwoldt errichtet. 1980 ist das Rathaus um einen Erweiterungsbau ergänzt worden.

Nun ist es bis zu unserem Hotel an der Elbe nicht mehr weit. Das Gebäude mit seinem runden Mittelturm und den beiden Quadern nach Westen und Osten, fällt uns durch seine außergewöhnliche Architektur ins Auge und unterstreicht die grandiose Kulisse der Elbe.

Unser Reisebus bekam einen Parkplatz direkt am Hotel und so ging alles recht zügig bis wir eines von 110 gemütlichen mit viel Licht durchflutetes Zimmer bekamen. Das Hotel ist superschick eingerichtet vom Zimmer, Eingangsbereich bis zum Frühstücksraum ist alles stimmig und ist mit hellen Möbeln eingerichtet.

|

Aufgrund des sehr heißen Tages vermissten wir jedoch die Klimaanlage, die es im ganzen Hotel – auch im verglasten Frühstücks- bzw. Speiseraum – nirgends gab.

Den nächsten Schock bekamen wir um 18.30 Uhr beim gebuchten Abendessen. Es war mehr wie übersichtlich fast schon traurig, dass sich unser Fahrer Torsten aufgrund vieler Beschwerden der Mitreisenden beim Personal bescherte und auch die Agentur verständigte.

In den kommenden 3 Tagen hatte es sich beim Frühstück und Abendessen etwas gebessert, doch solch ein Essen haben wir auf all unseren Reisen noch nicht angeboten bekommen. Auch ein Glas Rotwein war leider nicht zu bekommen, da das Restaurant keinerlei Rotwein vorrätig hatte.

Mit einem Glas Weißwein sitzen wir mit einigen Mitreisenden nach dem Essen auf der Terrasse und beobachten das rege Treiben rund ums Hotel. Die Lage vom Hotel ist echt Spitze, denn man sieht die großen „Pötte“ die von und nach Hamburg fuhren. Gleich zweimal schauten wir der AIDA hinterher.

Ganz in der Nähe von unserem Hotel an der Elbe befindet sich die Schiffsbegrüßungsanlage. Jedes Schiff, welches hier in Wedel vorbei fährt wird mit freundlichen Worten und einem feierlichen Spektakel verabschiedet oder empfangen.

Im Juni 1952 ertönte zum ersten Mal vom “Willkomm-Höft” die Begrüßung eines Schiffes über die Elbe: “Willkommen in Hamburg, wir freuen uns, Sie im Hamburger Hafen begrüßen zu dürfen”.

|

Willkomm-Höft wird täglich, d.h. innerhalb von 24 Stunden, im Durchschnitt von mehr als 50 Schiffen passiert, unabhängig von Werktag oder Sonntag, Wetter oder Jahreszeit. Sie werden in den Seekarten als Welcome Point vermerkt und mit ihrer Nationalhymne begrüßt und verabschiedet.

Über 150 Nationalhymnen wurden eingespielt und der Begrüßungstext in der jeweiligen Landesprache aufgenommen. Diese weltweit einmalige Zeremonie können alle Gäste im Restaurant „Das NEUE Schulauer Fährhaus“, dem Biergarten und der Fischbude bestaunen. Man hört als Gast alle Details und Informationen zu den Schiffen. Aus Zeitmangel haben wir uns mit dem Schiffe gucken von der Hotelterrasse begnügt.

|